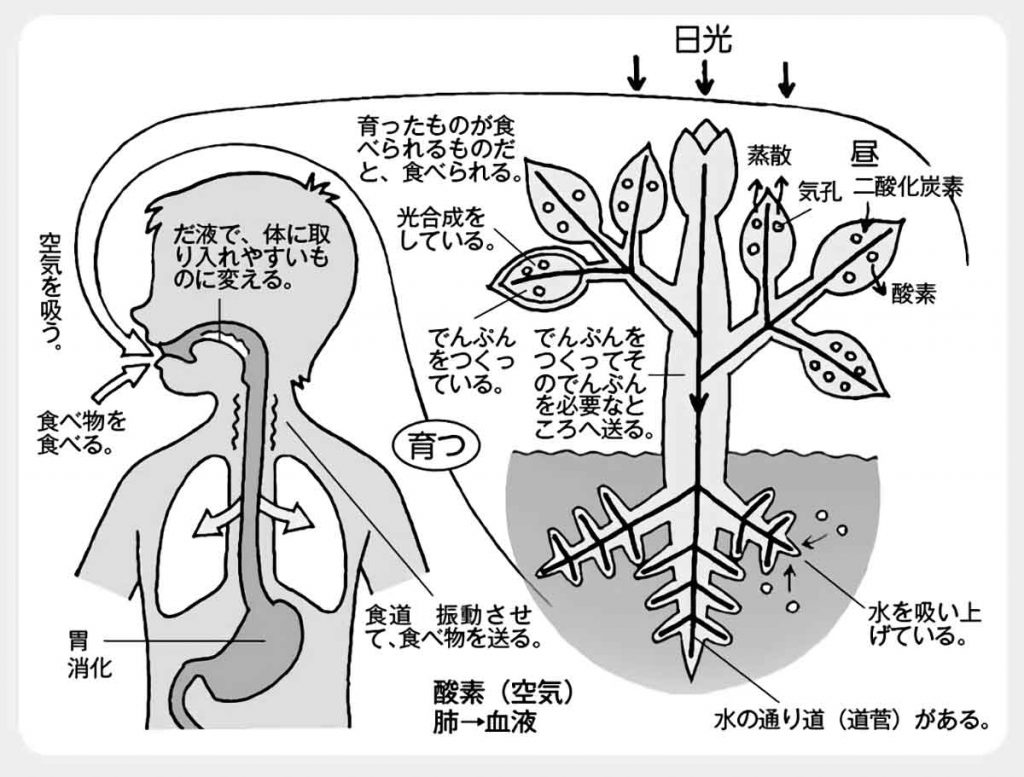

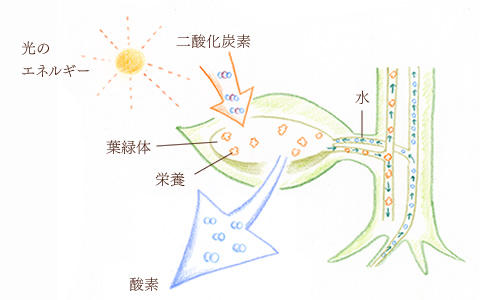

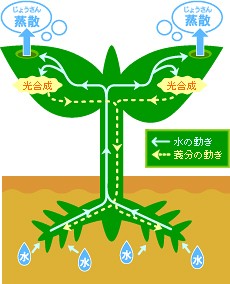

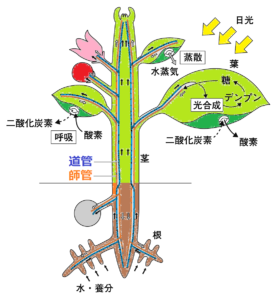

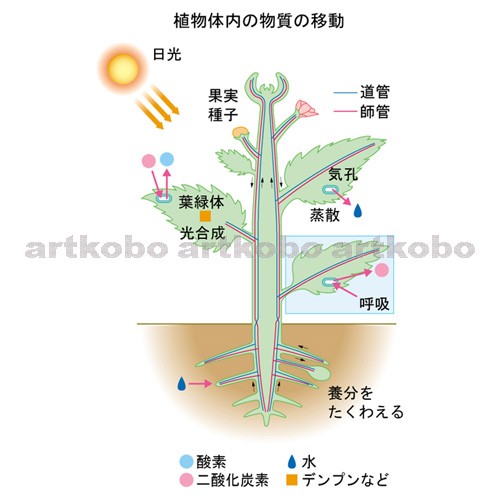

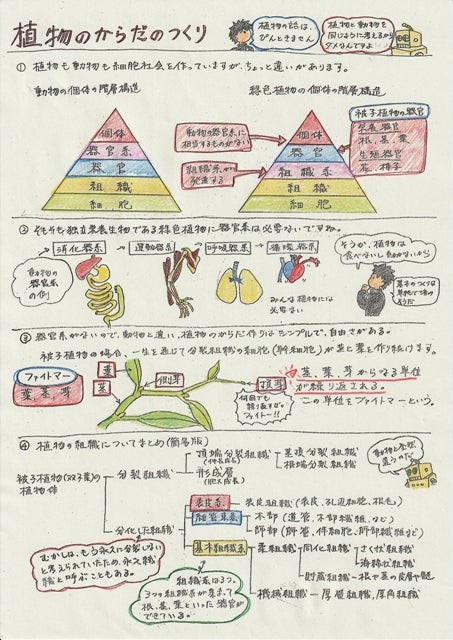

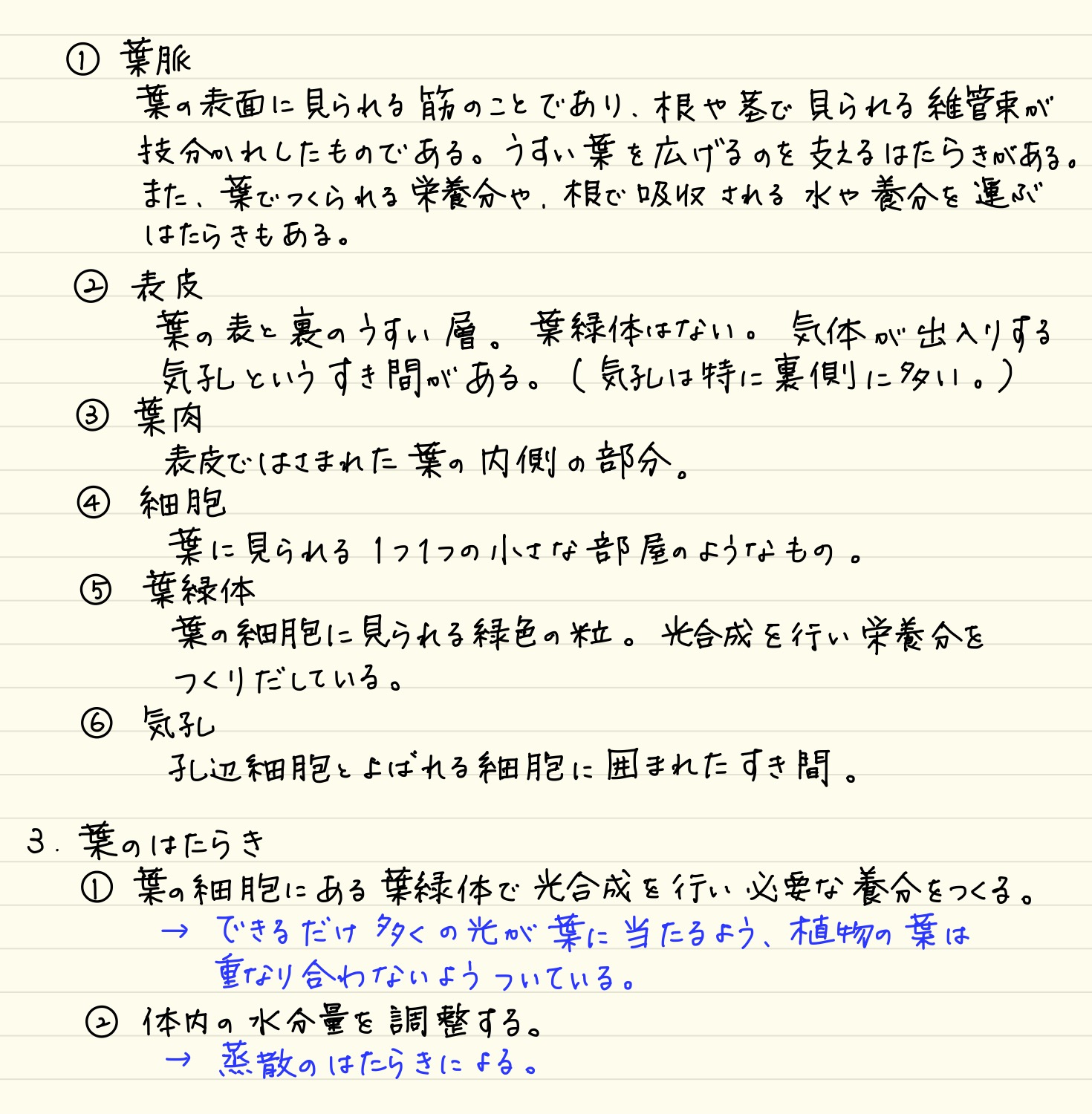

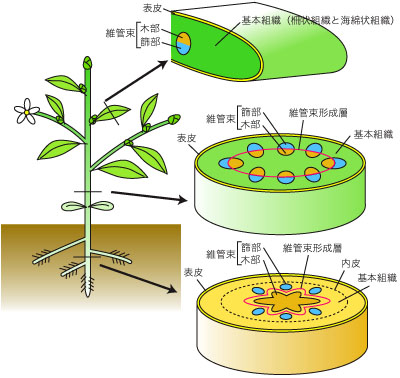

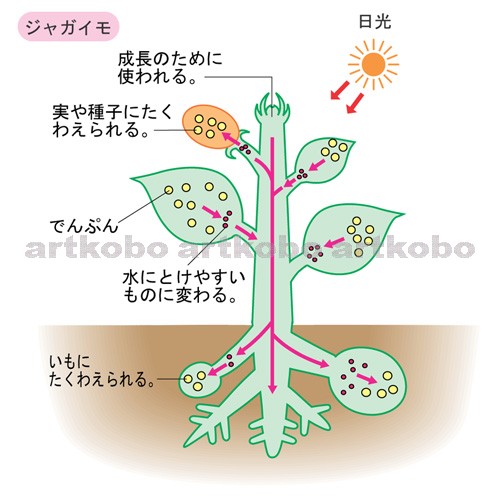

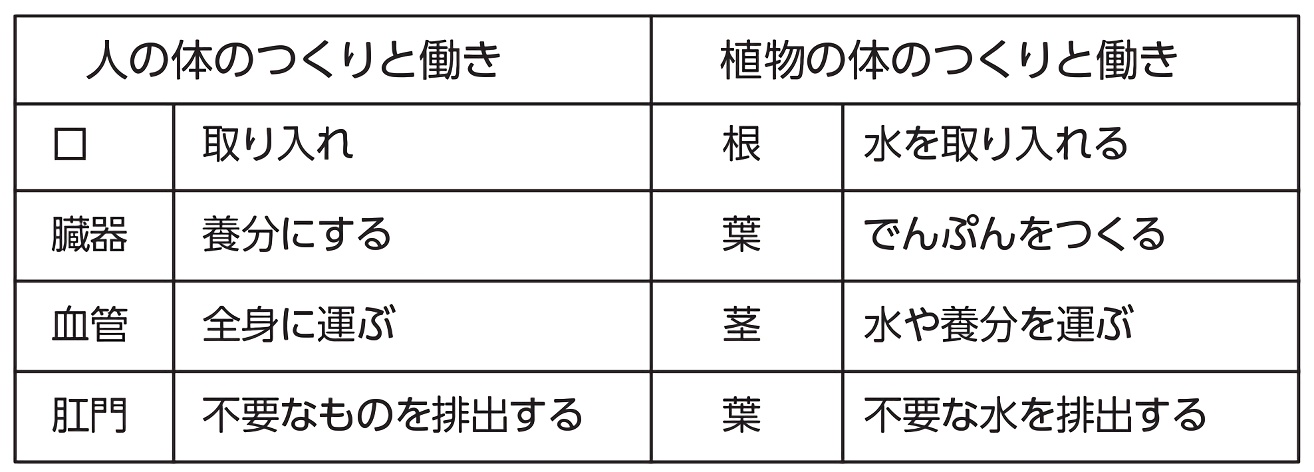

多細胞生物の代表として,植物 (種子植物) と動物 (脊つい動物) の体のつくりをざっとみていく。 多種多様の生物の形態についていちいちあげるわけにいかない。むしろ,よく目にする動・植物の主だった器官のつくりを知るようにしたい。植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働きについての 考えをもつことができるようにする。 ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。 維管束 いかんそくとは、植物が主に根から吸い上げた 水や栄養 を、体に行き渡らせるための管のようなものです。

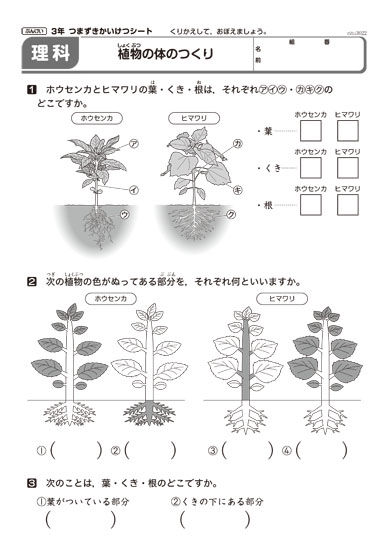

理科ドリル 3年の理科 無料ダウンロード ドリルの王様 大特集 ドリルの王様 楽しく取り組めるから長続き 苦手対策にも 新興出版社啓林館 ちびむすドリル コラボ企画

植物の体のつくり 中学

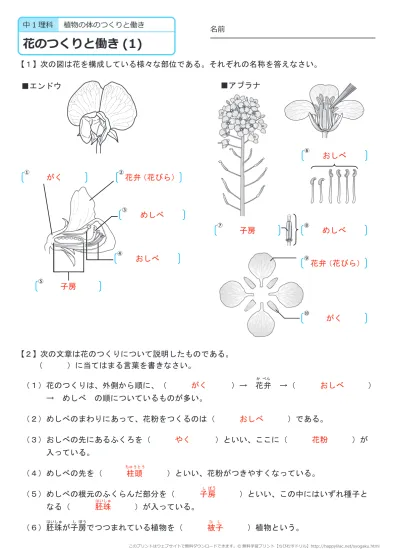

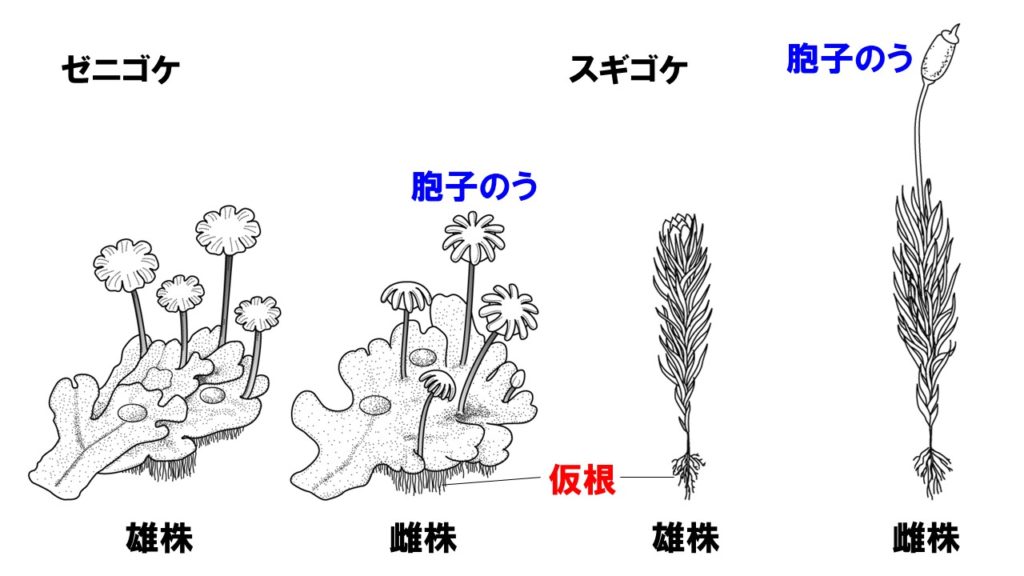

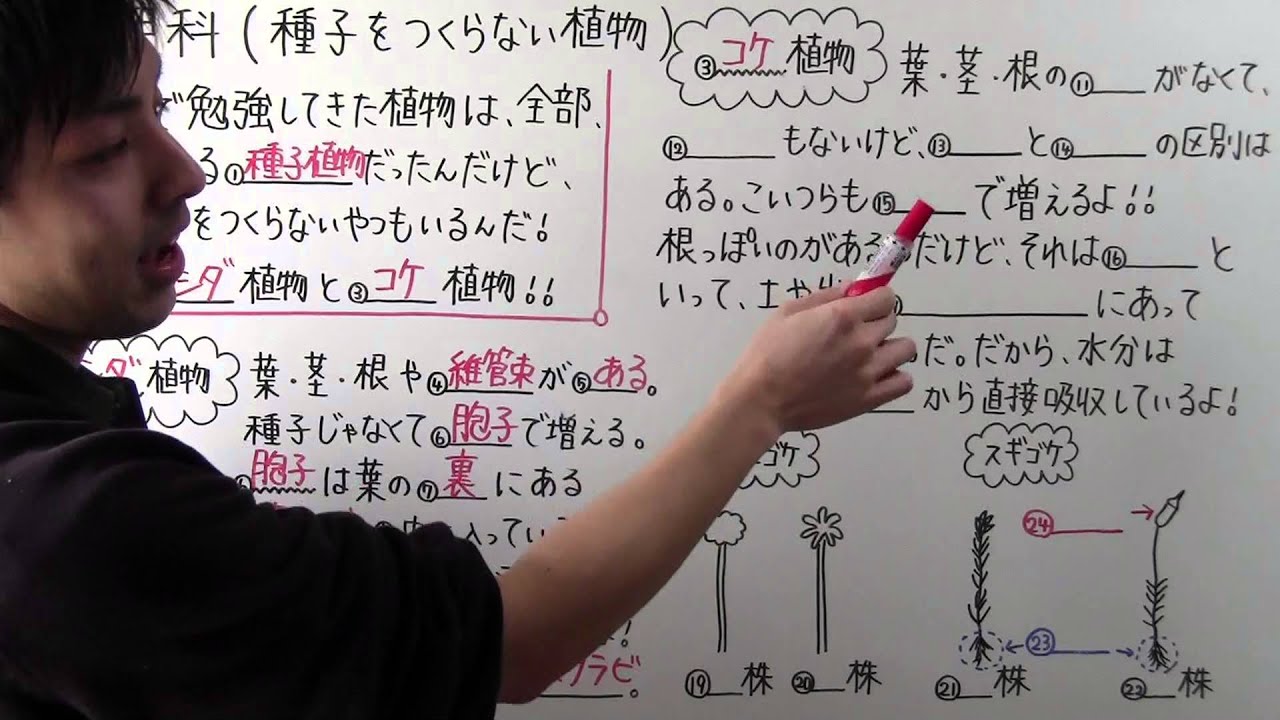

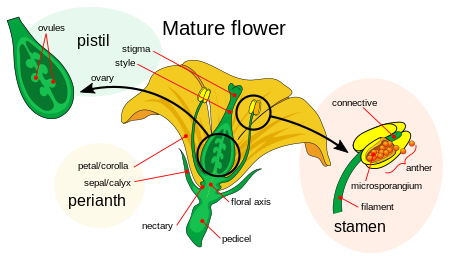

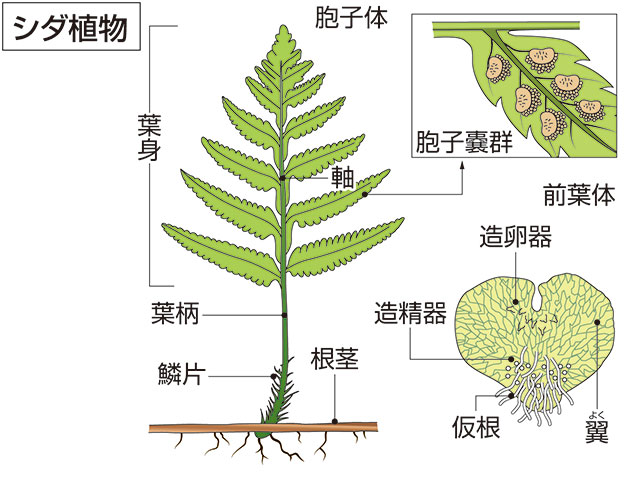

植物の体のつくり 中学-中学理科:植物のつくり(基礎) 1.花のつくり(被子植物) ①おしべ ・やくに花粉が入っている ②めしべ ・柱頭:めしべの先の部分 ・子房:ふくらんでいるところ ・胚珠:子房につつまれている ※受粉:花粉が柱頭につくこと 中学理科教育の専門家 です。 このサイトは理科の学習の参考に使ってね☆ では シダ植物の学習スタート! (目次から好きなところに飛べるよ) タップできる目次 1 1シダ植物とはどんな植物か 11 ①シダ植物のつくり 12 ②シダ植物のなかまの増やし方

Ten Tokyo Shoseki Co Jp Spl Hl Support Files Shou R3 Ws 05 Pdf

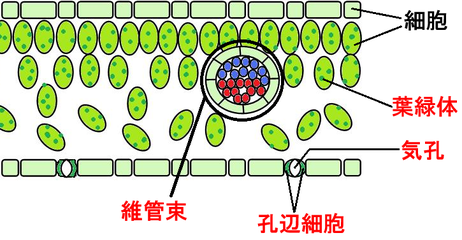

Title 植物の体のつくりに関する効果的な指導法の検討 Author 愛媛県総合教育センター Created Date AM2章 植物の体のつくりとはたらき(15時間)単 章の目標 ・植物の葉,茎,根のつくりについての観察を行い,それらのつくりと,光合成,呼吸,蒸散のはたらきに関する実験の結果とを関連づけて理解すその上で,植物の体のつくりと働き,種類などについて,身近な植物の観察,実験を通して理解 させることが主なねらいである。 小学校では,第3 学で「昆虫と植物」,「身近な自然の観察」,第 4 学で「季節と生物」,第 5 学

植物の特徴や育ち方,体のつくりについて 科学的な用語を用いて,自分が育てた植物に ついて説明している。 昆虫と植物 季節と生物 ・昆虫の成長と体のつくり ・動物の活動と季節 ・植物の成長と体のつくり ・植物の成長と季節 植物の発芽,成長,結実植物は、地中の水分を、根から 吸 ( す ) いあげます。 根が 吸 ( す ) い上げた水は、植物の体をうるおしながら、木の 幹 ( みき ) や草花のくきの中の 管 ( くだ ) (= 道管 ( どうかん ) )を通って、上へ、葉の方へと上っていきます。 葉に 届 ( とど ) いた水は、 葉脈 ( ようエ 体内には,生命活動を維持するための様々な臓器があること。 (2) 植物の養分と水の通り道 植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働きについての考えをもつことができるようにする。

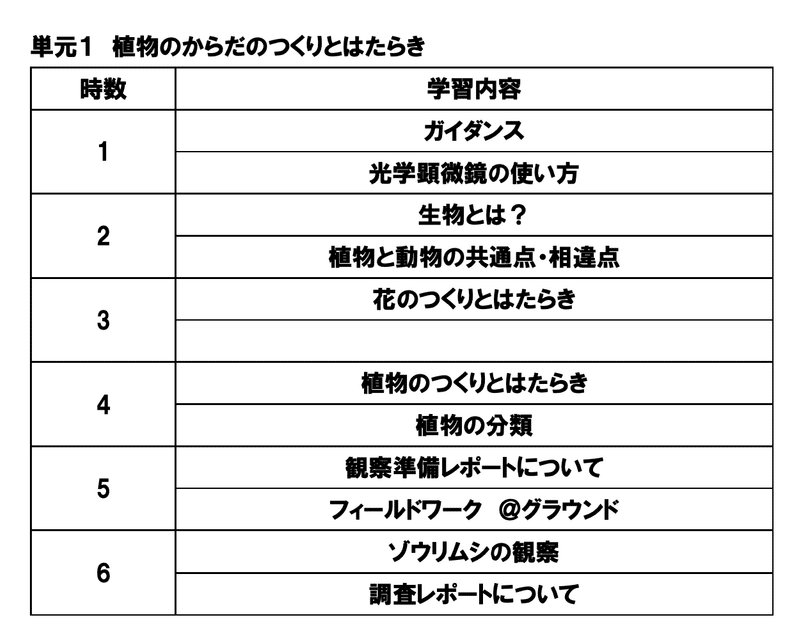

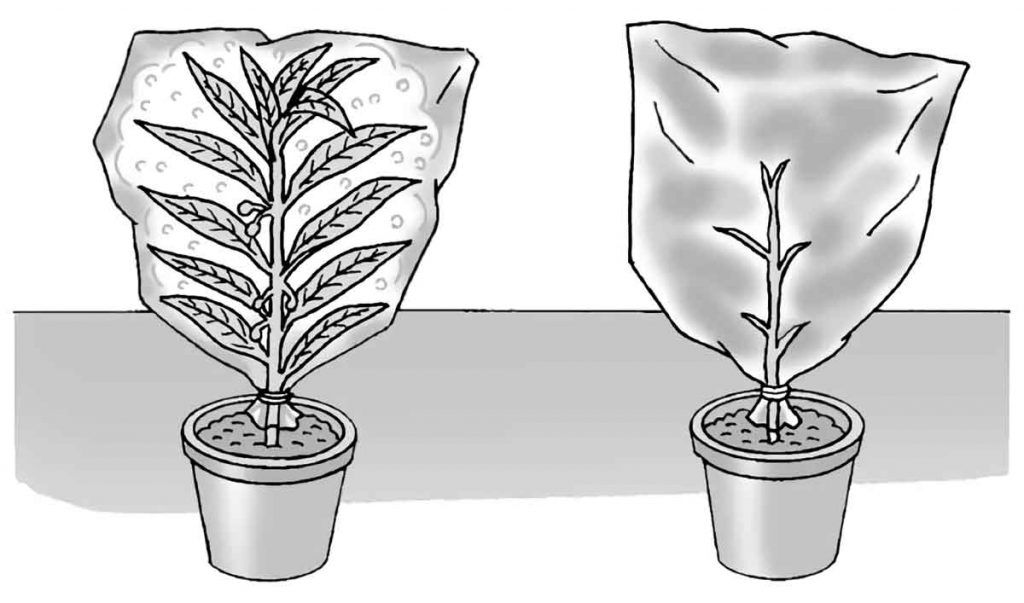

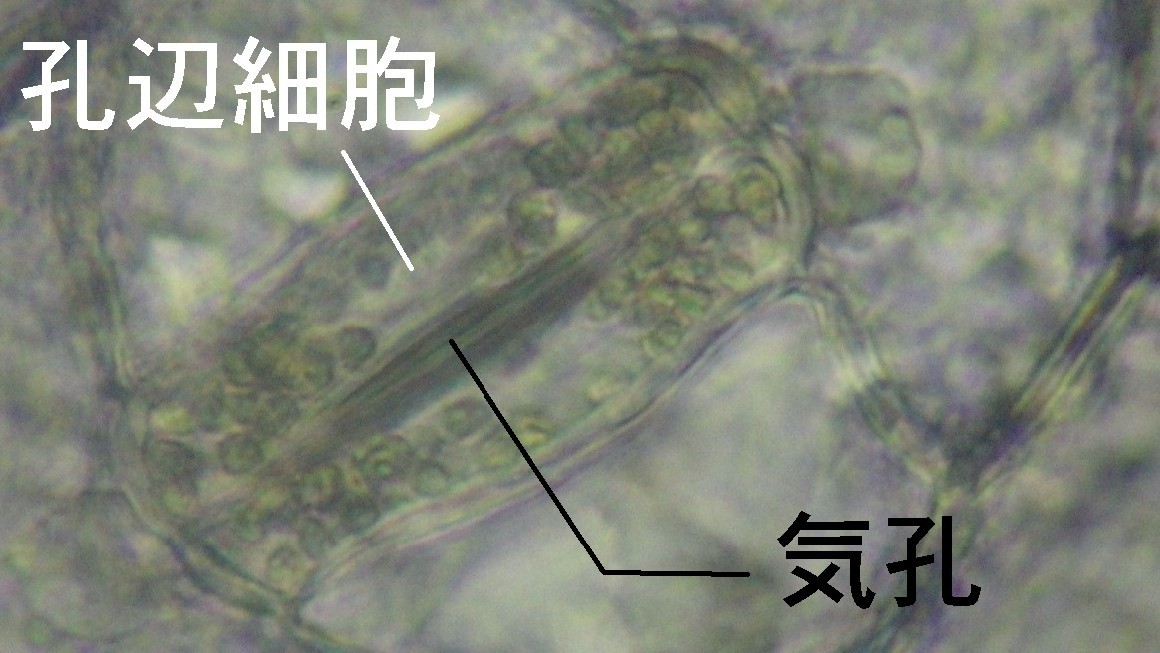

連付けてとらえさせ、植物の体のつくりと働きについて総合的に理解させることがねらいで ある。 生徒観 生徒はこれまでに、小学校5年で「植物の発芽、成長、結実」、6年では「植物の養分と水オクラとピーマンの体のつくりを調べ,形は違っても,どれも葉,茎,根からできているという 共通性に気づかせるようにする。各部の名称を( )にかき入れて,植物の体のつくりについ てまとめる。( )は,上から,葉,くき,根。花のつくりとはたらきを調 べよう ・花のつくりの規則性 ・種子植物(被子植物と裸子植物) 3 ・ツツジ,アブラナ ・マツ 植物体内の水の通路を調べ よう。 ・蒸散実験 ・気孔の観察 ・葉緑体の観察 ・維管束(道管,師管)の観察 7 ・顕微鏡

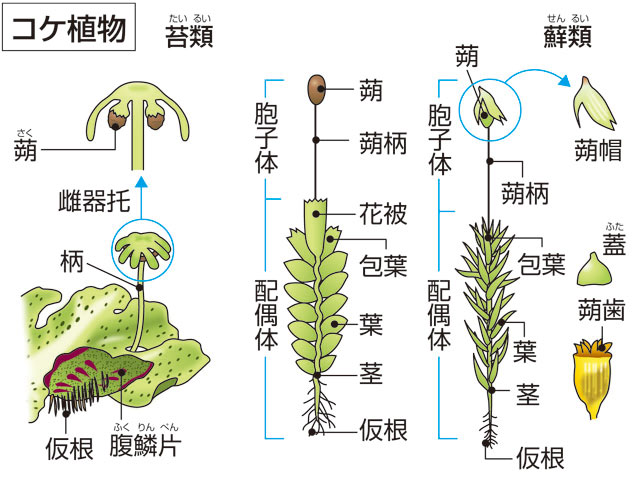

苔植物とは コトバンク

中学1年生 理科 植物の分類 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 このページの答えのプリント 全部

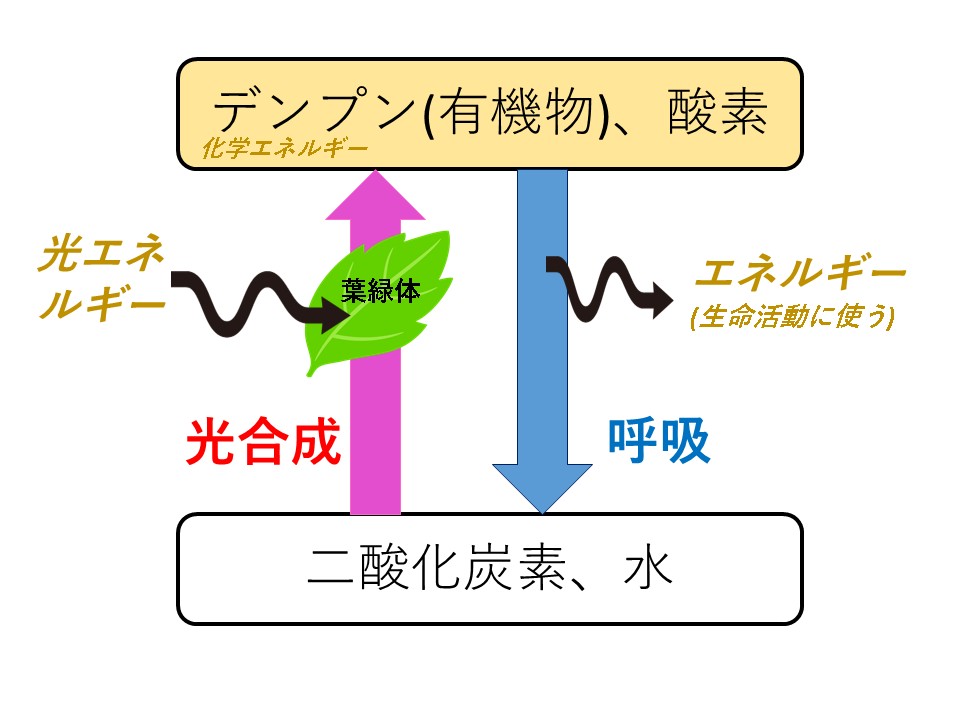

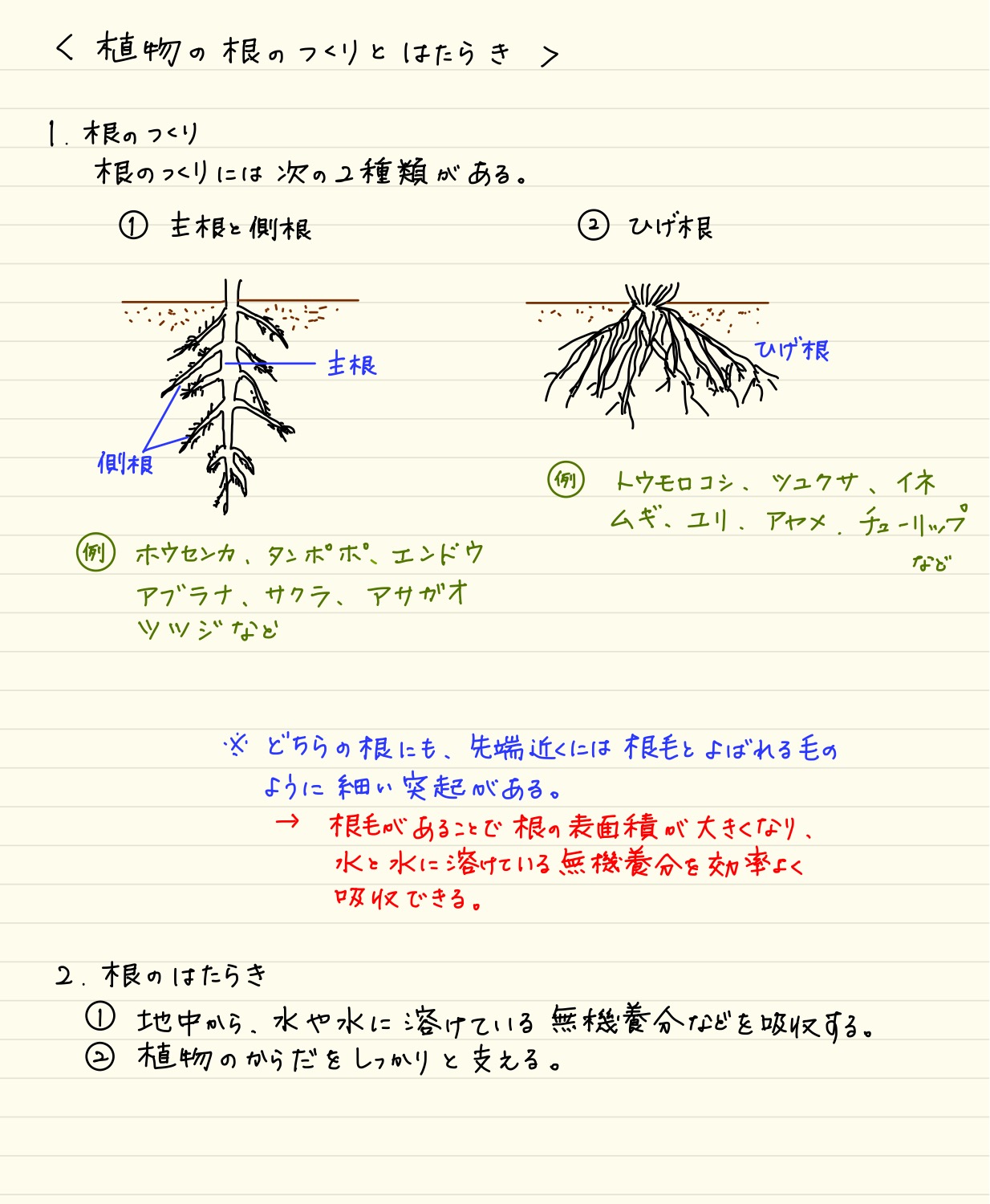

第一学年「植物の体のつくりとはたらき」 光合成が行われる場所 ~オオカナダモの葉緑体を観察して光合成について考える~ 本単元について (1)単元の目標 ・観察によって種子植物の葉,茎,根の基本的なつくりの特徴を見いだす植物の生活と体のつくり -葉のつくりと働き- 新学習指導要領第2分野「(1)植物の生活と種類」の中項目「ア 植物の生活と体のつくり」では、植物の花、葉、根、茎について観察、実験を行い、植物の体の形態やつくりと働きを関連づけて把握させることが主なねらいである。 4.根のつくり 被子植物の根のつくりは2種類あります。 1つは、 主根 と 側根 でできている植物です。 主根とは中心をのびる太い根のことで、 側根とは主根から生えている細い根のことです。 もう1つは、 ひげ根 です。 これは多数のひげ状の根が生えている根のことをいいます。

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

1

植物の種子のつくり 種子の発芽と成長 植物が土のなかから芽をだすことを 発芽といいます。 もしも、植物が発芽したあとに、光に当てずに、かげになる場所に置いていたり、肥料をあたえなかったりすれば、しっかりとした植物はできません。「植物の体のつくりについて考え,調べよう」 5/9時 本時のねらい 本時で目指す児童の姿 植物の体のつくりに関心を持ち,様々な植物の 差異点や共通点を見いだして,植物の体が葉,茎, 根からできていることを理解する。13年度 第1回 9月27日 植物のからだ いろいろな植物の体のつくりの基本的な特徴を見出し、それらを光合成、呼吸、蒸散と関連付けてとらえる。

中学1年生 理科 植物の体のつくりとはたらき 中学生 理科のノート Clear

植物のからだのつくり

っても,植物の体のつくりが同じであること を確認する。 ・植物は,花が咲いた後,実ができて,葉や茎 が枯れていくという共通点を捉えられるよ うにする。 身近に見られる植物の体のつくりを観察 し,その過程や結果を記録している。~植物編~ ※使用している図版は「新学社」の担当者の方に確認の上、ご厚意で許可を得て使用しているものです。無断 転用、転載、利用など著作権に関わるすべての行為は禁止です。 植物の体のつくり花、葉、茎、根 〇花 ★つくり種子植物の場合植物を観察し、植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ、植物の体の つくりと働きについての考えをもつことができるようにする。 イ 根、茎及び葉には、水の通り道があり、根から吸い上げられた水は主に葉から蒸散し ていること。

森の図書室 木はどうして酸素 さんそ をつくり出せるの きこりんの森

中1 キソカク 理科 植物のからだのつくりとはたらき 中学生 理科のノート Clear

植物の体のつくりと体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きに着目して,生命を維持す る働きを多面的に調べる活動を通して,植物の体のつくりと働きについての理解を図り,観察, 重する態度,主体的に問題解決しようとする態度を育成する。 単元の 植物の体のつくり (3年生から)~海の植物 海そう~ 陸上植物の体は、根・茎・葉で構成されています。 さて、茎、葉のはどんな役割があるのでしょうか。 3年生と勉強しました。 「根から吸い上げた水や栄養を体全体に行き渡らせている。 」 「葉や茎22 植物の成長と体のつくり 年 組 名前 1 ホウセンカとヒマワリの体のつくりについて、当てはまる言葉 こ と ば を( )に書き ましょう。 2 しょくぶつの育 そ だ ち方について、次 つ ぎ の図のようにまとめました。当てはまる言葉を ( )に書きましょう。

植物と水の関わり わくわく大百科 サントリー 水育

植物の体のつくりと働き を総確認 植物にはどんな器官 どんな種類があるの 現役講師が解説します ページ 2 4 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

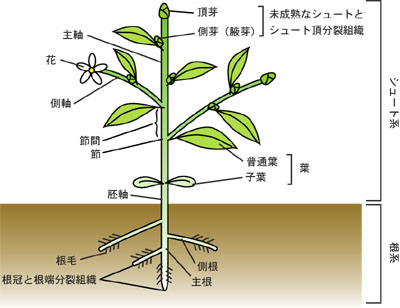

(1) 植物の生活と種類 イ 植物の体のつくりと働き (ア) 花のつくりと働き いろいろな植物の花のつくりの観察を行い、その観察記録に基づいて、花のつくりの基本 的な特徴を見いだすとともに、それらを花の働きと関連付けてとらえること。維管束植物 (シダ植物と種子植物) の体は基本的に根・茎・葉という3種類の 器官 (organ) から成り立っている (図1)。中学校1年理科「植物の体のつくりと働き」 アオミドロでリアルタイム観察 ~ヨウ素反応で光合成の行われる場所を見つけよう~ 宇部市立西岐波中学校 教諭 笹村正三 1 単元名 光合成 2 単元設定の理由 (1)目指す生徒像 (2)教材観 (3)指導観

中1理科 単元1 植物のからだのつくりとはたらき Koritsukei Note

中1理科 葉のつくり 映像授業のtry It トライイット

植物の生活と種類 植物の体のつくりとはたらき 栄養分をつくるしくみ 光合成のしくみ kougousei_notedoc (195KB) kougousei01ppt (3MB) 植物の生活と種類 植物の体のつくりとはたらき 体のつくり各種画像 葉の断面、維管束、花粉管、葉の表、葉の裏(気孔)根は、植物の体を支えます。 よく見ると、根から、細い毛のようなものが出ています。 「根毛」です。 根毛は、土の粒と粒の間まで入り込みます。 この根毛から、水と養分を取り込んでいるのです。 取り込まれた水は、根の中にある管に集まり、茎に

中学理科 植物のつくり 基礎 教科の学習

ここ掘れ 理科 植物の体のつくり 6月 14年 雄踏小学校 ブログ 雄踏小学校

3年 理科 植物の育ち方 6月 年 竜禅寺小学校 ブログ 竜禅寺小学校

問題解決お願いします 植物のからだのはたらき図は 植物のからだのつくりとはた Yahoo 知恵袋

中1理科 シダ植物とコケ植物のポイント Examee

中1理科 被子植物のポイント

スタディピア 花のつくりと根 茎 葉のはたらき

小学理科 植物のつくりと働き 学習ポスター クイズテスト 無料ダウンロード 栄光ゼミナール ちびむすドリル 小学生学習教材 スペシャルコラボ

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

植物の体のつくり

中1理 植物のからだのつくりとはたらき 2 Mpg Youtube

1

ゆのきっ子日記 6年理科 植物の体のつくりと水の通り道 柚木小学校

植物の体のはたらき 小学生 理科のノート Clear

植物のつくりとはたらき

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files R2 Mk 3n2 K3k Pdf

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科

植物のからだのつくり

植物のからだ 10min ボックス 理科2分野 Nhk For School

中1 キソカク 理科 植物のからだのつくりとはたらき 中学生 理科のノート Clear

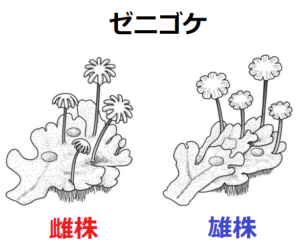

苔の体のつくり 部位の名称や特徴 分類による仕組みの違いなど 部屋green

葉のつくりとはたらき

Ten Tokyo Shoseki Co Jp Spl Hl Support Files Shou R3 Ws 05 Pdf

生物とその環境

理科 中1 14 種子をつくらない植物 Youtube

植物のからだのつくり

中1理科 植物のつくりとはたらき 分類 テスト対策問題 Examee

花のつくりとはたらき 野菜クイズ その1 1 9 1 1 復習です 野菜クイズ 小学校の時に植物のからだは茎 葉 根でできている と学習しました それぞれ次のようなはたらきがありました 茎 植物のからだを支えたり 物質の通路となっている

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

中1 中1 植物のからだの作り 中学生 理科のノート Clear

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

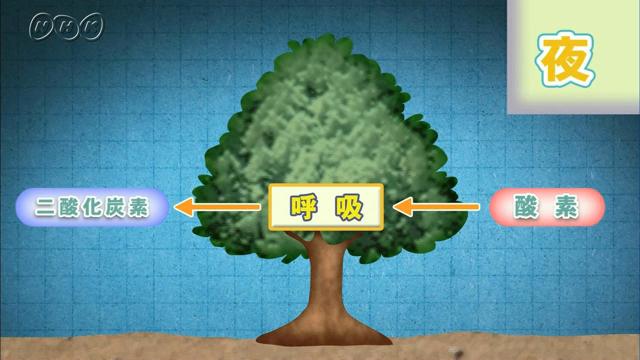

理科とか苦手で 植物の体のつくりと働き06 呼吸

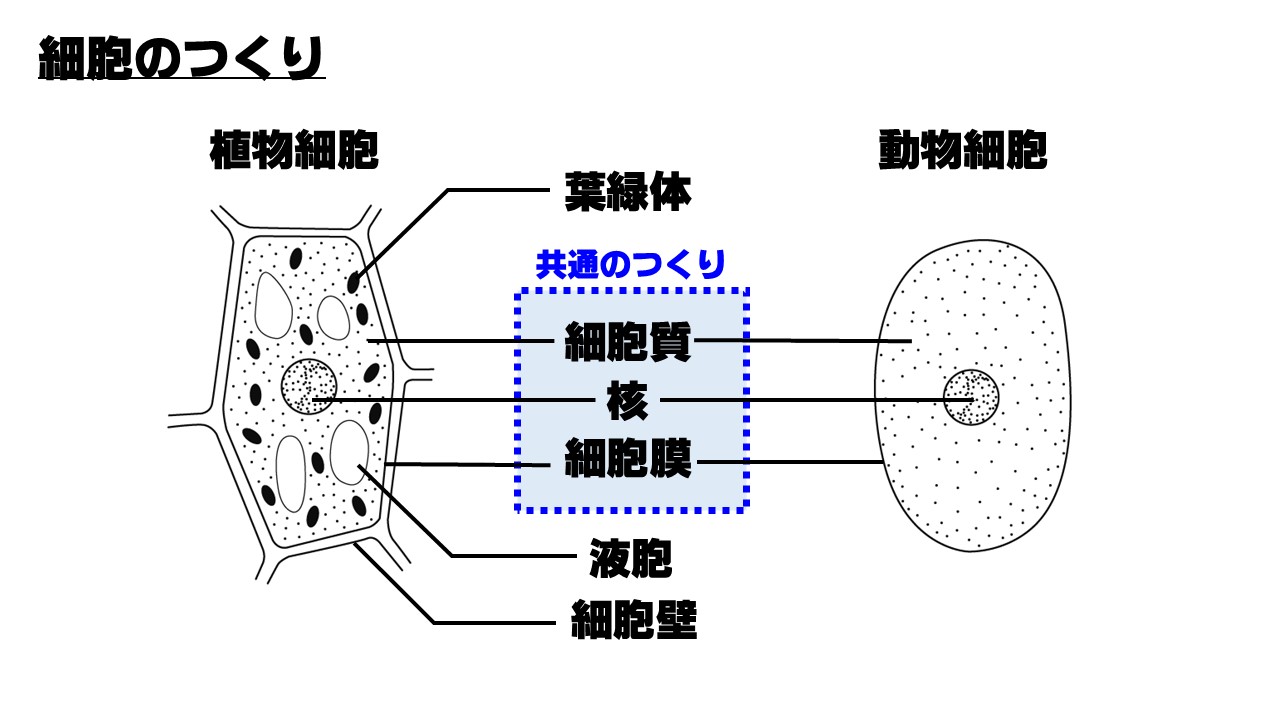

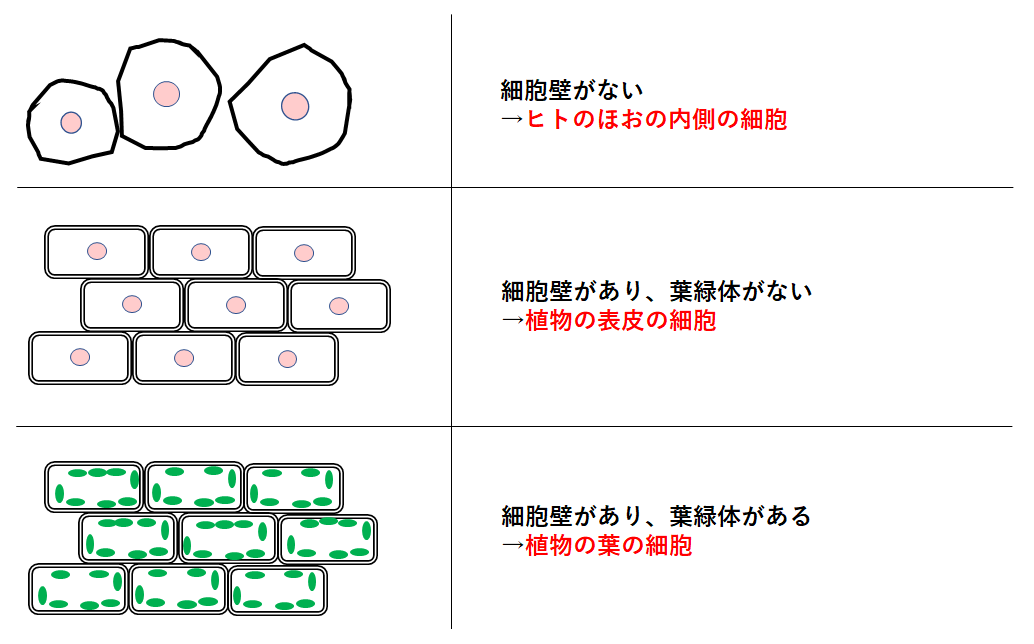

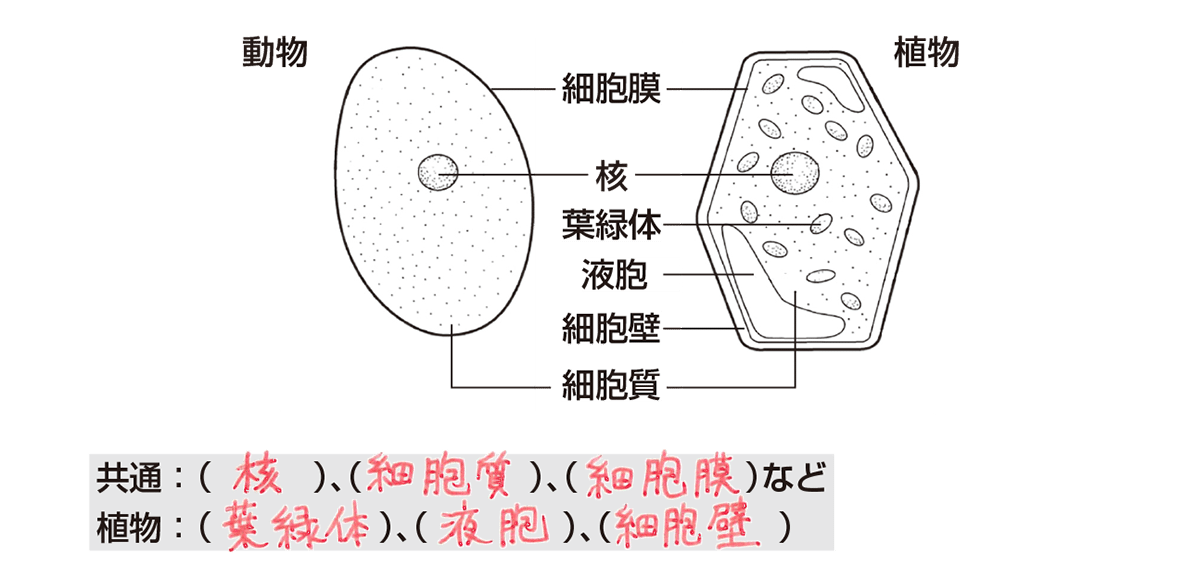

中2理科 細胞の呼吸 細胞のつくりポイント Examee

Http Tyu Oita Ed Jp Nakatu Jouhoku Ef 91 E5 B9 B4 E7 90 86 E7 91 E2 91 Pdf

中学校理科 第2分野 植物の生活と種類 Wikibooks

中2生物 細胞のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

東海大学付属静岡翔洋小学校 静岡県静岡市清水区 6年生 理科 授業の様子 植物の体のつくりとはたらき

植物の育ち方とからだ ふしぎエンドレス 理科3年 Nhk For School

植物の体のつくりと働き を総確認 植物にはどんな器官 どんな種類があるの 現役講師が解説します Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

被子植物のからだのつくりのちがいの覚え方ありますか あったら教えてほしいです Clear

植物のからだのつくり 植物 の達人

Catatan Tentang 植物のつくりとはたらき Junior High 理科 Clear

理科とか苦手で 植物の体のつくりと働き09 根

Web教材イラスト図版工房 R C2 植物の生活 38

高校生物学習教材 植物のからだのつくり はし3の独り言

1

植物のからだのつくり

理科ドリル 3年の理科 無料ダウンロード ドリルの王様 大特集 ドリルの王様 楽しく取り組めるから長続き 苦手対策にも 新興出版社啓林館 ちびむすドリル コラボ企画

理科とか苦手で 生物の体の共通点と相違点02 植物の体の共通点と相違点 2 花のはたらき

中学理科 植物のからだのつくりとはたらき第4章 光合成 Youtube

中学理科 植物のからだのつくり Youtube

コケ植物とは 中学生向けに解説

植物のからだのつくり

植物の葉のつくりとはたらき 塾の質問箱

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

Kelas 7 Catatan Tentang 中1理科 植物のつくりとはたらき Clear

中2理科 動物と植物の細胞のつくり 映像授業のtry It トライイット

植物の根のつくりとはたらき 塾の質問箱

小3理科 植物の体のつくり Youtube

ม 1 โน ตของ 理科 1年 植物の体のつくり はたらき ช น Clear

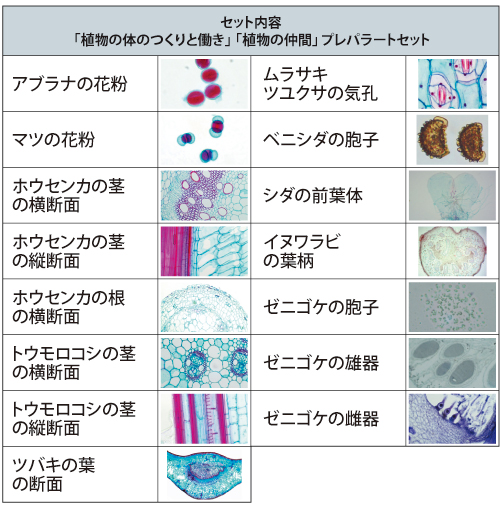

人気ショップが最安値挑戦 植物の体のつくりと働き 植物の仲間 プレパラートセット 送料込 Www Feszekvendeghaz Nhely Hu

根 茎のつくり

植物のからだのつくり

中1 身近な生物の観察 植物の体のつくりとはたらき 中学生 理科のノート Clear

植物の基本構造

中学理科 植物のつくり 基礎 教科の学習

中学校理科 第2分野 植物の生活と種類 Wikibooks

B 植物の体のなりたち

シートダウンロード ぶんけいマイネット

植物のからだのつくり

教材研究のひろば 中学校 理科 第2分野 自作教材教具資料集 指導案

Support Education Ne Jp Ela Katsuyou Elacon T sc Pdf

小3理科 植物の体のつくり Youtube

中学理科 植物のからだのつくり Youtube

生物 1章 植物の体のつくりとはたらき これでダメなら塾に行け

植物のしくみ について 公式 ja京都 暮らしのなかにjaを

理科 生物

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2512 35 Work3n02 6 Pdf

時間指定不可 プレパラランド3種類セット 花粉 植物 微生物 春夏新色 Www Ugtu Net

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files Mk3 Mk 3n2 K3 4 Pdf

理科とか苦手で 植物の体のつくりと働き03 光合成と光 緑の部分

理科とか苦手で 植物の体のつくりと働き02 葉のつくり まとめ

前葉体とは コトバンク

中学理科 細胞のつくりの要点まとめノート 中学生勉強サイトあかね先生

Amazon Co Jp 観察用プレパラートセット 植物のつくり Diy 工具 ガーデン

ヤガミ 植物の体のつくりと働き 植物の仲間 プレパラートセット 理科機器 理科機器 保健 福祉 救急救命 施設設備機器 工業用電気ヒーターのヤガミ

植物の基本構造

Q Tbn And9gcs5wgh4 Tqyjtyoqrepvmzjhvwfjglfgh1zsay7igzymuuuojxv Usqp Cau

小学理科 植物のつくりと働き 学習ポスター クイズテスト 無料ダウンロード 栄光ゼミナール ちびむすドリル 小学生学習教材 スペシャルコラボ

Web教材イラスト図版工房 植物と日光

中学1年生 理科 茎と根のつくりと働き 葉とのつながり 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

0 件のコメント:

コメントを投稿